Historique

L’édifice actuel a probablement été édifié sur les bases d’un édifice plus ancien. D’après l’abbé J.B. Poulbrière, l’église « sans être un monument, était à reconstruire en 1474 ». D’importantes campagnes de restaurations ont été entreprises entre 1813 et 1911 : agrandissement entre 1839 et 1844, reprise de charpente et de la voûte en plâtre, du porche). L’intérieur de l’église a été repris dans les années 1980 : suppression des enduits et du ciel étoilé peint sur la voûte de la nef, disparition de la chaire et de la table de communion.

Description

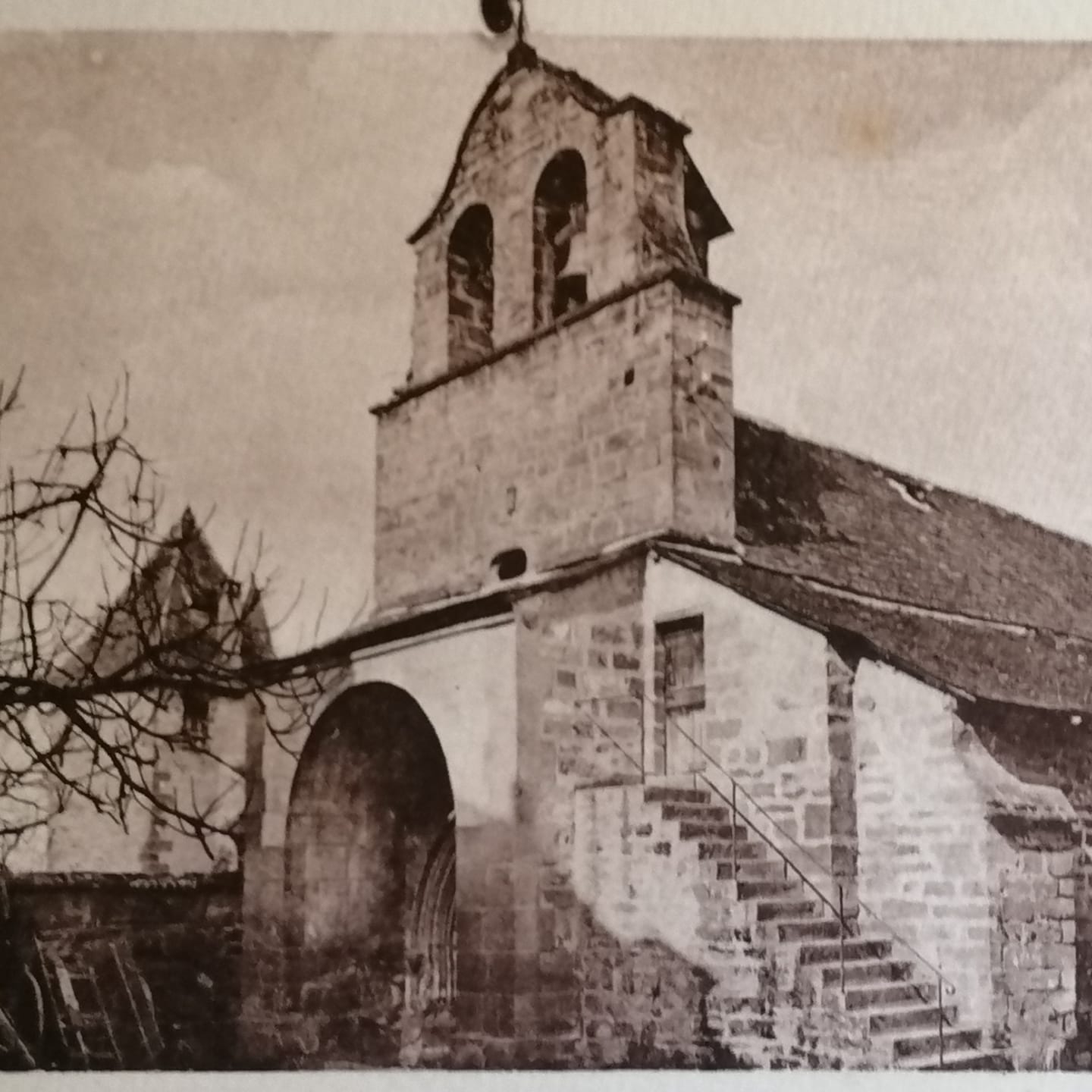

L’église de taille moyenne, adopte un plan rectangulaire contre lequel sont venus se greffer, de part et d’autre, deux chapelles et un porche. L’édifice est couvert d’une toiture à deux pentes et une croupe (sur le chevet). Les chapelles sont couvertes dans le prolongement des versants de la nef. Les toitures sont en ardoise de Corrèze, le faîtage en terre cuite. Bâti avec deux sortes de grès (le brasier et le grès de Gramont), l’ensemble a été rejointoyé lors d’une précédente campagne de restauration. Le porche, couvert d’une voûte en berceau et pavé de grandes dalles, est accolé au clocher-mur. Le porche ouvre sur un portail en arc brisé. Quelques marches (reprises en béton), donne accès à la nef. Celle-ci est large et couverte d’une voûte plate en plâtre. Quatre chapelles voûtées en croisée d’ogives s’ouvrent sur la nef. Deux d’entre-elles ont été creusées dans l’épaisseur des maçonneries. Une porte, pratiquée dans le mur gouttereau est, donnait accès à l’ancien cimetière. Le chœur est éclairé par trois baies en plein-cintre. Il est séparé de la nef par un arc-diaphragme construit en lattis de bois recouvert de plâtre et reposant sur des pilastres cannelés en plâtre. La charpente actuelle a été refaite avec certaines pièces provenant d’un ouvrage ou édifice antérieur.

CIMETIERE DES PAUVRES

CIMETIERE DES PAUVRES

Il semble qu’aux débuts de notre église — probablement au XVe siècle —, certaines familles de Larche pouvaient obtenir, moyennant redevance, un droit de sépulture à l’intérieur même de l’église, d’abord sous les chapelles latérales, puis sous l’ensemble de l’édifice.

Les autres habitants étaient quant à eux inhumés dans un petit espace situé au sud de l’église, qui a ensuite pris le nom de « cimetière des pauvres ».

Plus tard, une ordonnance royale de Louis XVI a instauré une nouvelle règle, demandant que tous les défunts des paroisses soient désormais réunis dans des cimetières suffisamment vastes pour accueillir chacun, sans distinction.

PLAQUES DE COCHER

Origine du nom

Le terme « plaque de cocher » vient tout simplement des cochers, c’est-à-dire les conducteurs de diligences et de voitures à cheval. Ces plaques étaient destinées à les guider sur les routes avant l’invention des panneaux modernes.

Contexte historique

Avant la Révolution française, les routes étaient souvent mal entretenues et peu signalées.

Mais au XIXᵉ siècle, avec l’essor des déplacements (poste, commerce, voyageurs), il devient nécessaire d’indiquer clairement les directions et les distances entre les communes.

Les premières plaques apparaissent après l’arrêté du 21 avril 1835, qui impose aux communes d’indiquer les noms des localités voisines et les distances sur les routes départementales et communales.

Elles font donc partie des premières formes de signalisation routière officielle en France.

Description et fabrication

-

Elles étaient généralement en fonte (parfois en tôle émaillée) et fixées sur les murs des maisons, les églises ou les auberges situées aux carrefours.

-

Leur forme est souvent rectangulaire ou trapézoïdale, avec des bords moulurés.

-

La couleur typique est bleue avec des lettres blanches, bien que cela varie selon les départements.

-

On y lit :

-

le nom des communes voisines,

-

la direction (→, ↑, ↓),

-

et souvent la distance en kilomètres.

-

Certaines plaques comportaient aussi le numéro de la route départementale (ex. D7, D15).

Fonction et usage

Elles servaient à orienter :

-

les cochers (d’où leur nom),

-

les postillons du service postal,

-

les voyageurs ou pédestres avant les cartes détaillées.

Elles ont perduré jusque vers le début du XXᵉ siècle, avant d’être peu à peu remplacées par des panneaux routiers normalisés.

Patrimoine et sauvegarde

Aujourd’hui, ces plaques sont considérées comme un élément du patrimoine rural et urbain.

De nombreuses associations (comme l’association « Plaques de Cocher ») et des communes les restaurent et les répertorient.

Chaque plaque est unique, témoin d’un style typographique et d’une époque.